コメント

独身男は気楽である。夕食はなにを食べても許されるし、飲み屋で深酒しても誰からも文句は言われない。結婚し、子供が生まれれば人生の幸福は倍になるという。だが何かを得るということは、何かを失うということだ。結婚で失うものは「食べたいものを食べる」という自由だろう。私にはそれが我慢できない。だから生涯、独身でいるつもりだ。

さて、こんなことをつらつらと述べたのは、これから行く店が、少々特殊だからだ。単なるラーメン屋なのだが、食後は必ずニンニク臭くなる。家庭持ちのサラリーマンであれば、間違いなく奥さんから「ニンニク臭い!」と睨まれるだろう。独身だからこそ許される、ささやかな特権だ。

江戸川区一之江駅を下りて、その店に向かう。コロナ禍の影響で、3ヶ月近くも「実質休業」をしていた。持ち帰りサービスはあったようだが、わざわざ家まで持ち帰って食べようとは思わない。この店で食べるからこそ「あの味」になるのだ。

6月下旬にようやく営業再開となった。「ダンジョン・バスターズ第一巻」の出版を記念して、3ヶ月ぶりに食べに行く。大行列が予想されるため、開店前に到着する。すでに10人以上が並んでいる。店の席数は14席だったはずだ。最初のロットで私も入れるだろう。

券売機で「豚二枚入り」の青色カードを買う。そして生卵を追加する。席について待つこと暫し。職人気質の店主が手早く仕上げていく姿を眺めていると、3ヶ月ぶりの「あの味」が記憶から蘇り、口内に唾液が広がってくる。

「青い券の方、ニンニク入れますか?」

「全部で」

系列店では「マシマシ」というコールもあるが、この店にはない。麺の量も野菜の量も、系列店中では少ないほうだ。だからこそ、女性客の姿もチラホラ見える。たとえ女性であっても、「麺少なめ」と注文せずとも食べ切れてしまう量だ。40歳を過ぎた私にとっても適量だ。

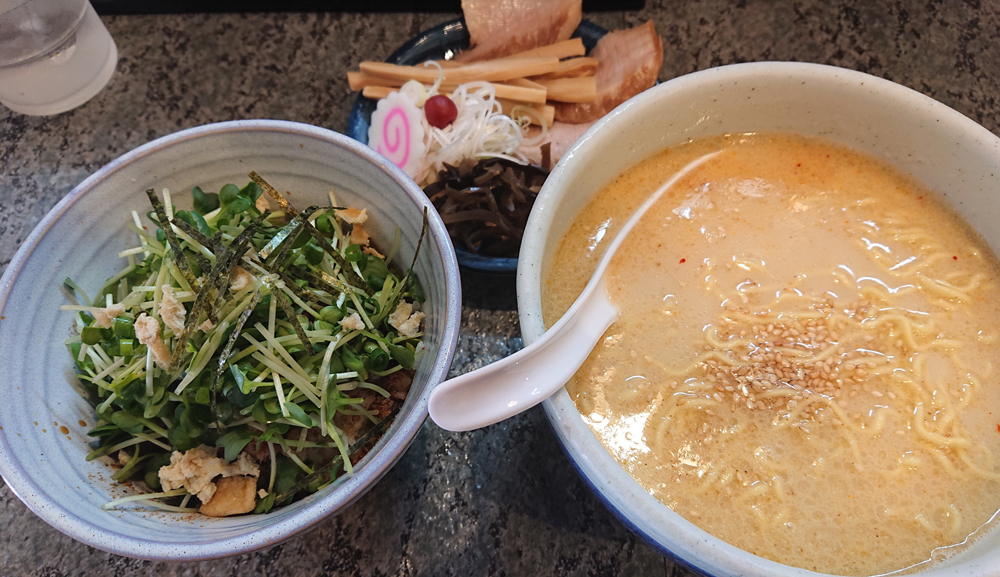

着丼すると、最初に一味唐辛子を振りかける。邪道という人もいるかもしれないが、食べ方は人それぞれということで許容してもらいたい。クタクタの野菜、程よいアブラ、ゴロンと2つ入った塊肉。そしてワシワシの麺。

スープを一口啜ると、戻ってきたという実感が湧いてくる。野菜と麺を一緒に啜り、喰む。微乳化のスープには驚くほどに旨味が溶け込んでおり、それが太麺に絡んで口内に広がる。

「旨い」

思わず漏らしてしまう。塩分と脂肪分と糖質の塊だが、これが圧倒的な常習性を生み出し、食べた者を虜にしていく。二口目は溶き卵につけて食べる。誰が考えたかは知らないが、この組み合わせを思いついた奴は天才だ。そんなことを思いながら、自然と箸が動き続ける。程よく脂身が入った豚肉を噛むと、中からスープと肉汁が溢れ出てくる。「神豚」だ。だがこの店ではコレが当たり前。量が少ない分、系列店中トップレベルの「旨味」を安定して出してくれる。量を求めない私にとっては、まさに理想的な店だ。

完食する。スープまですべて飲み干した。水を飲み、口元を拭う。空になった丼をカウンターに置いてテーブルを拭く。

「ごちそうさまでした」

「ありがとうございましたー!」

店主の笑顔の返事を背に店を出る。まだ18時前だ。ちょうど夕暮れ時、少し遠回りをして帰ろうと思った。本来なら明和橋から帰るのだが、ダンジョン・バスターズの主人公「江副和彦」と同じように、涼風橋を渡ることにする。

(やはりラーメン業界とラノベ作家業界は似ている……)

本業が経営コンサルタントである私は経営者と話す際に、しばしば「ラーメン業界」をたとえ話にする。日本国内にラーメン屋は万とあるが、10年以上繁盛し続けているラーメン屋は多くない。ゴーイング・コンサーン(企業の永続的発展)を考える際に、そうした長く続く繁盛店と、そうではない店との違いを分析することは有意義だ。

そしてそれは、ラノベ作家業界にもいえる。毎年多くのラノベ作家がデビューするが、シリーズ化し、続巻が出続けるような作家は何人いるだろうか。複数作品を出版し、職業作家として自立している人は多くないだろう。大抵は私のような兼業作家であり、そして「次巻がでるかどうか」でやきもきしているはずだ。

(作家として生き残るにはどうしたら良いか……)

このヒントが、ラーメン業界に隠されている。長く続くラーメン屋には、かならず「固定客」が存在している。つまり「リピーター」だ。これを数多く確保したラーメン屋が、長続きする。

では多くの固定客を持つラーメン屋の特徴はなんだろうか。先程食べたラーメンにその回答がある。つまり「常習性」だ。営業再開を心待ちにする熱狂的なファンがいる一方で、そんなに美味いか? と首を傾げる者もいる。ラーメン屋で常習性を出そうとしたら、万人が85点をつけるような「美味いラーメン」ではダメなのだ。50%が40点をつけるかわりに、50%が120点をつけるような「旨いラーメン」でなければならない。

この考え方をラノベ作家に適用したらどうなるだろうか。職業作家の多くは固定客、つまり「ファン」を持っている。彼らは作品ではなく、作家そのもののファンといえる。「彼が書いた新作だから」という理由で読むのだ。

文体が生み出す作品の雰囲気、そして読後感。

これが作家業界における「常習性」に繋がるのではないだろうか。これはマンガ業界でも同じだろう。無論、練り込まれた設定や話の展開などもあるが、それは決定的な要素にはならない。出版するほどの作家なら、多かれ少なかれ工夫し、努力しているからだ。

「ダンジョン・バスターズとともに、篠崎冬馬という作家のファンを持ちたいものだな」

気がついたら、涼風橋を歩いていた。第一巻のラストシーンと同じ場所に立つ。初夏の夕暮れ、徐々に立ち上がる碧い空を見上げながら、小さく呟いた。

篠崎冬馬 しのざき・とうま

作家。『ダンジョン・バスターズ ~中年男ですが庭にダンジョンが出現したので世界を救います~』を手がける。

第1巻はオーバーラップノベルスより2020年6月25日に発売。

https://www.amazon.co.jp/dp/4865546812

担当編集メシ

ラーメン

コメント週に1~2回通っていた会社近くのラーメン屋がコロナ禍で2カ月近く営業自粛していたため禁断症状に悩んでいましたが、先日営業再開となったので速攻キメて手の震えや幻覚が治まりました。(編集I)